Le 15 octobre 2025, AFNOR Normalisation a lancé le premier référentiel dédié à l’approche One Health – Une seule santé, invitant les organisations à intégrer la santé humaine, animale et environnementale au cœur de leur stratégie RSE. Cette démarche structurante permet d’anticiper les nouvelles exigences réglementaires et de valoriser l’innovation responsable dans les secteurs industriels.

Décloisonner le pilotage de la santé

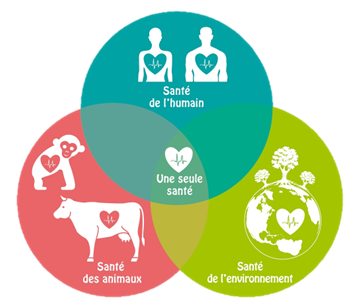

One Health repose sur un principe simple, mais puissant : la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont interdépendantes. Lorsqu’une de ces sphères est fragilisée (pollution, perte de biodiversité, apparition de nouvelles maladies…), toutes les autres en subissent les conséquences. Ce principe, symbolisé par le schéma ci-dessous, invite à décloisonner le pilotage de la santé dans les organisations et à privilégier des solutions globales plutôt que segmentées.

L’approche One Health prend tout son sens lorsqu’on regarde les données suivantes :

- 60 % des maladies infectieuses humaines ont une origine animale (OIE, Office International des Épizooties).

- 75 % des espèces végétales cultivées dépendent de la pollinisation (OIE).

- 40 % des cultures vivrières mondiales sont perdues chaque année à cause des maladies et ravageurs (FAO, Food and Agriculture Organization).

- Dans l’Union européenne, l’exposition aux particules fines et autres sources de pollution atmosphérique est responsable de près de 350 000 décès prématurés par an (Agence européenne pour l’environnement).

- 20 % des pertes de production animale dans le monde sont liées aux maladies animales (OIE).

À ces impacts directs s’ajoutent des conséquences indirectes, telles que la dégradation de la biodiversité et le réchauffement climatique, qui alimentent l’écoanxiété et fragilisent également la santé mentale.

Une mobilisation multi-acteurs à toutes les échelles

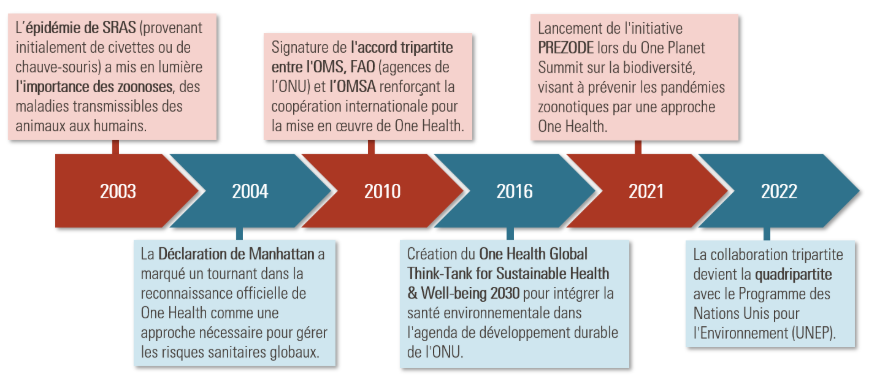

La frise ci-dessous illustre comment les crises sanitaires et écologiques majeures des deux dernières décennies ont progressivement structurer la coopération mondiale autour de ce concept.

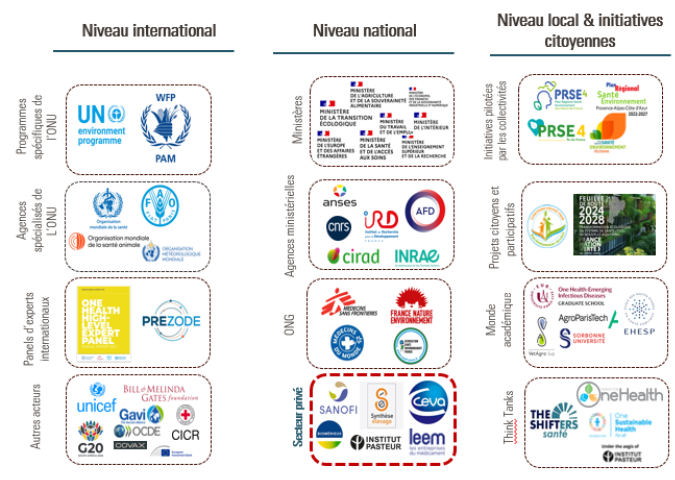

Du niveau international, où s’organisent les grandes orientations sous l’égide des agences onusiennes, panels d’experts et fondations mondiales, jusqu’au niveau local où émergent des projets citoyens, des initiatives régionales et des dynamiques participatives, ce réseau d’acteurs crée une synergie essentielle.

Le schéma présenté ci-dessous illustre la diversité de cette gouvernance, intégrant acteurs publics (ministères, agences sanitaires, collectivités), organisations internationales, ONG, secteur privé, chercheurs et think tanks. Cette pluralité permet d’élaborer des stratégies concertées à l’interface santé humaine, animale et environnementale, tout en favorisant l’innovation et l’appropriation locale.

L’exemple du programme PREZODE (PREventing ZOonotic Disease Emergence), coordonné par la France, illustre le potentiel de cette approche collective en réunissant chercheurs, institutions et décideurs pour mieux comprendre les interactions entre humains, animaux et écosystèmes. Concrètement, le programme agit en amont des crises en développant des outils de surveillance, d’alerte précoce et de gestion des risques zoonotiques dans une approche One Health.

Une solidarité théorique compromise par des rapports de force entre les acteurs

Historiquement, la santé était considérée comme une affaire nationale, limitée aux frontières. La crise du SIDA dans les années 80-90 avait déjà montré que les pandémies dépassent les États et nécessitent une réponse globale. Quarante ans plus tard, la pandémie de COVID-19 a rappelé que cette coopération reste fragile face aux rapports de force.

L’OMS, qui devrait jouer un rôle central, dépend des financements étatiques et privés, ce qui la rend vulnérable aux pressions politiques : en 2020, les États-Unis ont suspendu leur contribution, critiquant l’organisation pour mauvaise gestion et favoritisme.

La santé est également devenue un instrument de diplomatie et de soft power. La Chine a mené une « diplomatie du masque » en fournissant du matériel médical aux pays partenaires, renforçant son influence tout en détournant l’attention sur l’origine du virus. La Russie a nommé son vaccin « Spoutnik V » en référence à la compétition technologique historique avec les États-Unis, tandis que l’échec de l’Institut Pasteur à produire un vaccin a fragilisé l’image scientifique de la France.

La pandémie a aussi mis en lumière les inégalités mondiales : les pays riches ont largement accaparé les vaccins, créant ce que certains ont appelé un « apartheid vaccinal ». Le dispositif COVAX, conçu pour garantir un accès équitable, n’a permis de vacciner que 6 % des populations des 52 pays les plus pauvres, révélant le fossé entre l’idéal de solidarité et la réalité géopolitique.

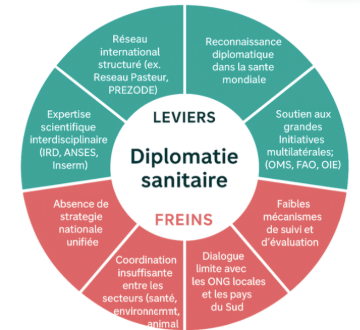

Au-delà de la COVID-19, l’approche One Health se heurte à un défi structurel : faire collaborer des acteurs aux intérêts divergents. Gouvernements, institutions internationales, ONG, entreprises privées, communautés scientifiques et populations locales ont chacun des priorités et des moyens différents. Cette diversité, qui pourrait être une force, devient souvent un frein lorsque les actions doivent être coordonnées.

Intégrer One Health dans son entreprise

L’intégration de l’approche One Health en entreprise rencontre des obstacles majeurs : silos organisationnels, manque de valorisation des initiatives existantes et absence d’outils pour piloter la transversalité dans la stratégie RSE.

Toutefois, face à des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux croissants, l’impulsion locale devient indispensable. Les territoires et collectivités jouent un rôle central : c’est à leur échelle que les démarches One Health prennent sens, soutiennent les synergies entre acteurs, facilitent le dialogue interdisciplinaire et orientent l’innovation vers des réponses adaptées aux besoins du terrain. Miser sur le local est donc le levier le plus structurant pour dépasser ces freins et ancrer durablement One Health dans la politique RSE et l’action des entreprises.

Cependant, d’autres leviers efficaces existent :

- Réaliser un diagnostic global One Health pour évaluer les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux.

- Déployer des plans de prévention et d’adaptation face aux risques sanitaires et climatiques.

- Mettre en place des formations et actions de sensibilisation.

- Créer des instances de dialogue pour favoriser l’appropriation collective.

Le sujet vous intéresse ?

Parlons-en !

One Health n’est pas une tendance passagère. Déjà appliquée de manière informelle dans plusieurs secteurs (logistique, énergie, transport, santé), sa formalisation au cœur de la stratégie RSE permet d’anticiper les risques complexes, de générer de la valeur collective, de renforcer l’engagement des collaborateurs et d’assurer une performance durable reconnue par les labels à venir.

Chez Yélé Consulting, cette conviction se traduit par un accompagnement sur mesure : diagnostic stratégique, animation d’ateliers territoriaux, déploiement d’outils transversaux et valorisation des démarches auprès des parties prenantes. Nous nous engageons aux côtés des entreprises et collectivités pour structurer des politiques RSE intégrant les enjeux One Health, avec l’ambition de coconstruire des trajectoires de durabilité innovantes, inclusives et ancrées dans les territoires.

Rédacteur : Clarisse Francese et Eliot Lebleu

Sources :

- One Health, une approche innovante pour une santé intégrée – Mémoire d’Eliot LEBLEU

- One health : bientôt un référentiel pour une seule santé – Groupe AFNOR

- One Health, une seule santé | INRAE

- L’initiative internationale PREZODE | INRAE