Le développement des flexibilités constitue une priorité stratégique pour répondre à deux enjeux clés du système électrique : assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser son fonctionnement.

En effet, il s’agit, d’une part, de dimensionner le système de manière à ce que l’offre soit suffisante pour satisfaire la demande, particulièrement lors des épisodes de tension (en cas de vague de froid par exemple) ; d’autre part, il s’agit de maximiser l’utilisation des moyens de production bas-carbone et à coût marginal nul tels que l’éolien et le solaire, en positionnant la consommation pendant les périodes où ces productions sont les plus abondantes, i.e. en développant la flexibilité de la consommation. Ces enjeux sont intrinsèquement liés : en adaptant la consommation aux périodes de forte disponibilité d’électricité décarbonée, il est possible de réduire les pics de demande du matin et du soir, ce qui permet in fine de limiter les besoins de moyens supplémentaires de production ou de stockage nécessaires à la sécurité d’approvisionnement.

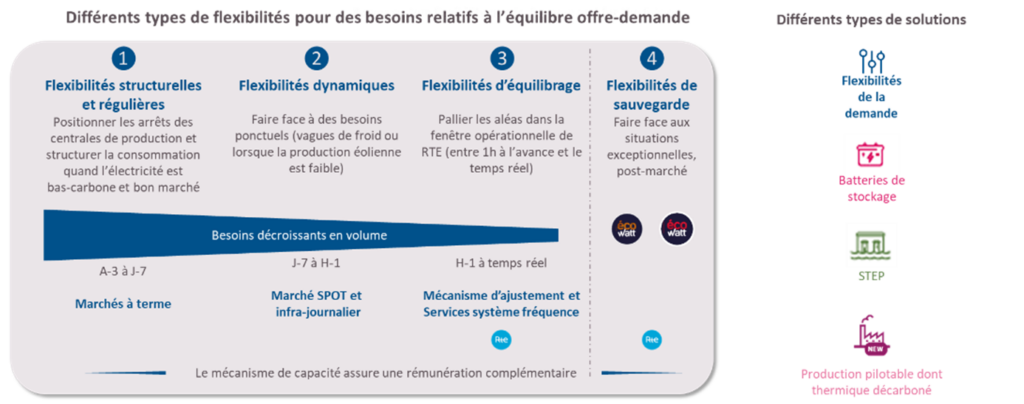

L’équilibre entre l’offre et la demande repose ainsi sur la réponse à différents types de besoins répartis dans le temps et définis par rapport aux différents types de variations de la consommation résiduelle : des plus réguliers correspondant aux rythmes de l’activité économique et de la production solaire photovoltaïque, jusqu’au aux plus dynamiques correspondant aux variations de consommation ou de production prévisibles de quelques jours à quelques heures à l’avance, ainsi qu’aux besoins d’équilibrage en temps réel et aux besoins exceptionnels en cas de crise du système.

Ces quatre types de besoins ont été résumés par RTE dans le schéma suivant :

Pour répondre à ces besoins, diverses solutions de flexibilité peuvent être mises en œuvre. Parmi elles, les flexibilités de la consommation d’électricité émergent comme un levier prioritaire dont le développement fait l’objet d’une démarche coordonnée et est suivi au travers du Baromètre des flexibilités de la consommation.

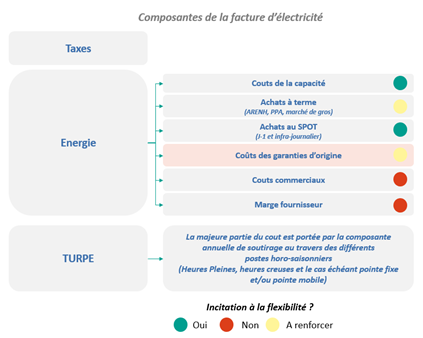

Afin que cette approche s’ancre durablement dans les pratiques quotidiennes des consommateurs et réponde efficacement aux besoins de flexibilités structurelles et dynamiques du système électrique, il est impératif de lever les différents freins techniques et économiques qui subsistent aujourd’hui. Il semble ainsi indispensable d’aligner les différents signaux économiques de manière à inciter les consommateurs à adapter leurs consommations d’électricité décalables (recharge VE, ballons d’eau chaude, appareils de lavage) et modulables (chauffage, ventilation, climatisation) aux moments les plus opportuns : c’est-à-dire lorsque l’électricité est la moins chère à produire et qu’elle est la plus décarbonée. Les signaux envoyés à travers les offres de fourniture d’électricité et donc à travers le prix payé par les consommateurs finals ont ainsi un rôle crucial pour transmettre cette incitation. À l’heure actuelle, en particulier pour les offres de fourniture d’électricité « verte », une des composantes de ce prix intègre les coûts liés aux garanties d’origine de l’énergie, comme le montre le schéma ci-dessous :

Les recommandations présentées dans cette note visent à renforcer l’incitation à la flexibilité associée aux garanties d’origine, afin que les offres de fourniture dites « vertes » soient un véritable levier vertueux de consommation contribuant au développement des énergies renouvelables et incitant les consommateurs qui les souscrivent à consommer « aux bons moments ».

Les garanties d’origine peuvent être un instrument permettant de refléter la valeur réelle de la flexibilité

Dans un contexte de demande croissante en électricité d’origine renouvelable, les consommateurs expriment un besoin accru de transparence sur l’origine de l’énergie qu’ils consomment, avec une aspiration croissante à une traçabilité proche du temps réel. C’est le cas non seulement des particuliers, mais de plus en plus d’industriels et d’acteurs du numérique soucieux de réduire leur empreinte carbone.

Les Garanties d’Origine (GO), certificats électroniques européen, mis en place depuis plus de 20 ans en France, constituent l’un des outils contractuels permettant de répondre à cette demande d’information. Le fournisseur peut attribuer une GO à une consommation survenue à n’importe quel moment du mois, indépendamment du moment précis où l’énergie a été produite, et ce, sur l’ensemble du territoire européen1. Cependant, elle ne reflète pas la réalité physique du système électrique et n’offre pas d’incitation à la flexibilité en ajustant sa consommation pour s’aligner sur les moments de disponibilité des énergies renouvelables correspondantes.

Or, la réalité physique du système électrique repose sur un équilibre à chaque instant entre la production et la consommation. Cet équilibre est d’autant plus crucial dans un contexte où les énergies renouvelables variables, comme l’éolien et le solaire, jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Les GO pourraient ainsi constituer un levier puissant, capable de faire le lien entre la réalité physique, le signal économique transmis aux consommateurs et l’incitation à consommer au bon moment, à condition qu’elles soient synchronisées au moins à un pas horaire.

Recommandation : faire évoluer les garanties d’origine à un pas de temps horaire

1. L’adoption des garanties d’origine à la maille horaire incite à « consommer au bon moment »

Une approche au pas horaire permettrait de faire émerger des prix différents des garanties d’origine pour les productions solaire et éolienne en fonction des moments où elles sont plus ou moins abondantes : les heures de plus forte production EnR entraîneraient en effet une plus grande émission de GO en faisant baisser leur prix, tandis que les heures de plus faible production renouvelable verraient le prix des GO augmenter en raison de leur rareté. Cet ajustement du prix des GO selon la disponibilité des sources renouvelables viendrait ainsi créer un signal prix horaire présentant des avantages pour :

► Les fournisseurs : cette variabilité horaire constitue une opportunité d’optimiser leurs coûts d’achat des GO tout en proposant des offres de fourniture vertueuses à leurs clients, les incitant à consommer « vert » et « au bon moment », et leur permettant ainsi potentiellement de réduire les coûts de capacité associés à la couverture de la pointe de consommation de leur portefeuille.

► Les consommateurs : en bénéficiant d’offres plus transparentes car mieux alignées sur la réalité physique du système électrique, mais surtout moins chères en leur permettant de réduire leur facture en décalant une partie de la consommation.

2. Les garanties d’origine horaires renforcent la traçabilité dans la comptabilité des émissions de CO2

En France, les émissions directes d’électricité relevant du scope 2 sont actuellement calculées selon deux cadres méthodologiques : le standard français de l’ADEME (« Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre »)2 et le standard international du GHG Protocol, élaboré par le World Resources Institute3. Ces deux standards distinguent deux approches de comptabilisation des émissions :

► L’approche « location-based », obligatoire, repose sur l’intensité carbone moyenne annuelle du réseau électrique national. Les émissions sont calculées en multipliant cette intensité par la quantité totale de kWh consommés sur l’année. Bien que simple, cette approche reflète une dépendance physique au réseau sans encourager une véritable réduction des émissions de l’organisation.

► L’approche « market-based » repose sur des contrats d’électricité certifiés par des GO. Calculées sur la base de GO mensuelles, cette méthode permet aux organisations de comptabiliser les intensités carbone de moyens de production sous-jacents (estimées à 0 gCO2eq/kWh pour les EnR). Bien qu’elle permette à certains acteurs de revendiquer des émissions nulles pour leur consommation d’électricité, cette approche peut s’avérer trompeuse car elle ne reflète pas la réalité horaire de la production.4

Afin d’améliorer la précision et la crédibilité de la comptabilité carbone, il devient impératif d’adopter des approches fondées sur des profils horaires de consommation et d’intensité carbone. Une telle évolution permettrait une traçabilité renforcée et une évaluation plus fine, en alignant les calculs d’émissions sur la réalité physique et temporelle du système électrique.

3. L’adoption de cette maille horaire permettrait d’être en accord avec les futures réglementations européennes ainsi que les futurs standards internationaux de traçabilité

La directive européenne RED III recommande aux États membres d’harmoniser l’intervalle temporel des GO avec celui utilisé pour le règlement des écarts sur le marché de l’électricité, fixé à 15 minutes. Cet ajustement vise à renforcer la correspondance entre la production et la consommation d’énergie renouvelable, contribuant ainsi à une gestion plus fine et efficace des flexibilités de la demande. Cette directive prévoit également d’ajuster l’unité des GO en France et de passer du MWh au kWh, voire au Wh5. Ce changement permettrait une traçabilité plus fine de l’énergie permettant d’avoir des GO qui représentent au mieux la production des centrales.

En 2023, l’UE a également publié un règlement – qui entrera en vigueur d’ici 2027 au plus tôt – précisant les conditions pour que l’hydrogène produit ou importé soit considéré comme renouvelable6. Ce règlement impose notamment un appariement horaire entre la production d’électricité renouvelable et la consommation des électrolyseurs.

À l’échelle internationale, le World Resources Institute a lancé en 2022 une révision du GHG Protocol dans le cadre de l’actualisation du Scope 2. L’une des priorités de cette réforme est d’ajuster la maille temporelle utilisée pour la correspondance entre production et consommation d’électricité renouvelable. L’objectif est de mieux refléter les dynamiques des énergies renouvelables et d’améliorer la granularité des calculs, renforçant ainsi la fiabilité et la précision des bilans carbone.

Il serait donc judicieux de saisir l’opportunité offerte par la transposition de la directive RED III pour faire évoluer la législation française. Une telle initiative permettrait non seulement d’harmoniser les pratiques nationales avec les exigences européennes, mais aussi de répondre aux attentes croissantes en matière de traçabilité.

Encourager les initiatives comme le label VertVolt : un outil clé pour le développement des flexibilités restant encore perfectible

En France, le Label VertVolt de l’ADEME7, vise à apporter davantage de transparence aux consommateurs souscrivant à des offres « vertes » et à orienter les fournisseurs vers la commercialisation d’offres plus qualitatives. Il permet également de sensibiliser les consommateurs à l’importance de la maîtrise de leur consommation et de la limitation des appels de puissance lors des périodes de tension. Il permet également d’informer les consommateurs des outils dont ils disposent, comme l’activation de la collecte de leurs courbes de charge, afin d’encourager une gestion plus précise et efficace de leurs consommations d’électricité. Bien que cette sensibilisation fasse partie des critères de transparence, elle reste une obligation de moyens plutôt que de résultats. Ainsi, si le Label VertVolt constitue un modèle au niveau européen, il demeure perfectible à différents niveaux et pourrait évoluer pour devenir un véritable outil de traçabilité et de flexibilité.

Recommandation : élargir et renforcer le Label VertVolt

4. Ouvrir le Label VertVolt à tous les consommateurs

Le label VertVolt se concentre actuellement sur les offres d’électricité vertes pour les consommateurs ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Afin de maximiser son impact il serait pertinent d’étendre ce label au-delà du secteur résidentiel, pour les offres à destination des collectivités et entreprises.

5. La révision de l’indicateur de taux moyen de couverture demi-horaire, actuellement déclaratif, permettrait de renforcer l’efficacité du label VertVolt et l’incitation à la flexibilité

Le label VertVolt a pour objectif de garantir une meilleure transparence des offres d’électricité verte, en imposant des exigences telles que le calcul du taux moyen de couverture de la consommation des clients par la production des installations sous contrat. À ce jour, cet indicateur reste déclaratif : les fournisseurs sont tenus d’assurer la transparence et de présenter la méthodologie et le résultat obtenu pour cet indicateur, mais aucun seuil de couverture n’est requis pour l’obtention du label. Or, cet indicateur est essentiel pour évaluer la qualité réelle des offres vertes. Une obligation de résultat sur ce critère renforcerait l’efficacité du label en conditionnant l’accès à certains niveaux de certification. Cela pourrait se traduire soit par l’obligation d’atteindre un taux moyen de couverture demi-horaire au-dessus d’un certain seuil, soit par la création d’un « niveau 3 » de labellisation plus exigeante prenant en compte cet indicateur.

La réussite de ces initiatives repose toutefois sur une approche collective au niveau européen afin d’harmoniser les mécanismes de garantie d’origine et de faciliter leurs transferts entre pays et d’accélérer la décarbonation des États Membres. Ainsi, certaines initiatives en cours, telles que la transposition d’un matching horaire des garanties d’origine, à l’instar de celle de Granular Energy au Royaume-Uni ou le Label VertVolt en France, sont des exemples prometteurs qui doivent être suivis de près.

Le sujet vous intéresse ?

Parlons-en !

Sources

2 « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre » – ecologie.gouv.fr

7 « VertVolt, un label pour choisir son électricité verte » – agirpourlatransition.ademe.fr

Rédacteurs : Rafaelle Jemelen et Clara Oliveira

Référent : Thibault Janvier