Le transport de marchandises et des voyageurs est aujourd’hui la première source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Il représente plus de 34 % des émissions nationales, dont 95 % sont liées au transport routier (voiture, camion, car, bus, deux-roues). Il devient crucial de s’atteler à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises et le report modal apparaît comme un levier sérieux à enclencher, à certaines conditions…

Face au défi environnemental, le report modal est un des leviers majeurs de décarbonation…

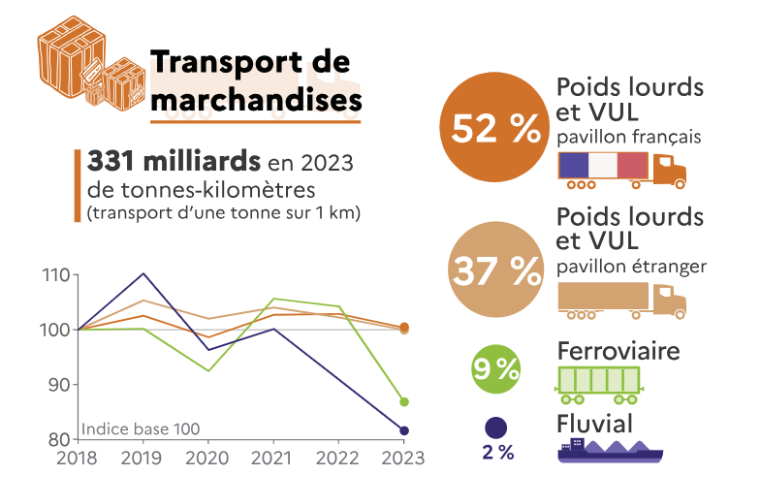

Le transport est le deuxième secteur le plus consommateur d’énergie en France. À lui seul, le transport de marchandises représente 40 % de l’énergie utilisée dans ce secteur. Cette consommation provient principalement du transport routier, incluant les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Le transport de marchandises est responsable de plus de 60 % des émissions liées au transport.

Infographie : chiffres clés des transports (édition 2025, mars 2025), DataLab du Ministères aménagement du territoire transition écologique

Pour atteindre la neutralité carbone des transports d’ici 2050, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) mise sur trois leviers :

- la sobriété (réduire les besoins de transport),

- le report (ou transfert modal) (changer de mode de transport),

- l’optimisation technologique (mieux utiliser les ressources).

La sobriété est centrale : elle encourage à limiter les flux inutiles. Pour le transport de marchandises « non évitables », le report vers des modes massifiés (train, fluvial, maritime) est la meilleure alternative connue aujourd’hui.

Le report modal induit une transformation complexe de l’organisation des transports de marchandises et implique de ce fait un nombre important d’acteurs clés aux intérêts parfois divergents. Pour rappel, voici la typologie des protagonistes en jeu et leur définition :

- Chargeur : entreprise qui expédie la marchandise (donneur d’ordre)

- Client final : destinataires des marchandises

- Commissionnaire de transport : intermédiaire qui organise le transport multimodal pour le compte du chargeur

- Transporteur routier : assure les trajets en camion (souvent pour le premier ou le dernier kilomètre)

- Opérateur ferroviaire : transporte les marchandises par train (ex. Fret SNCF, Europorte)

- Opérateur fluvial : assure les trajets par voie navigable (ex. VNF – Voies Navigables de France)

- Opérateur maritime : prend en charge les flux sur mer (ex. CMA CGM, MSC)

- Gestionnaire d’infrastructures : gère les réseaux (rails, ports, voies fluviales) – ex. SNCF Réseau, VNF, autorités portuaires

- Plateforme multimodale : infrastructure qui facilite le transfert de marchandises d’un mode de transport à l’autre. A différencier des Pôles d’Echanges Multimodal (PEM) qui concernent la mobilité des personnes

- Exploitant de plateforme multimodale : organise le transbordement entre les modes (hubs logistiques, terminaux)

- Par ailleurs, les autorités publiques jouent un rôle important dans l’incitation à mettre en place du report modal avec la mise en place d’incitations, normes et financements (ex. ADEME, DGEC, Ministère des Transports)

Historiquement considéré comme une politique d’atténuation, le report modal s’inscrit aussi aujourd’hui dans une logique d’adaptation. Les politiques publiques, comme le PNACC3, invitent à penser la mobilité en intégrant les risques climatiques à venir. Miser sur des modes alternatifs, c’est aussi se préparer à un futur plus incertain. La mesure 30 du PNACC3 vise à « assurer la résilience des transports et des mobilités ». Elle se décline en cinq actions ciblant le transport de marchandises et de voyageurs. À ce stade, les travaux en sont encore à la phase d’étude. Seule l’estimation budgétaire macro a été définie à ce jour mais sans détails sur le plan d’actions.

Le sujet vous intéresse ?

Parlons-en !

Mais la complexité du report modal pour les entreprises implique le besoin du soutien de l’Etat et de l’Europe

Mais ce changement de mode reste difficile à mettre en œuvre. Le transport routier offre une souplesse, une rapidité et une adaptation au juste-à-temps que les autres modes atteignent difficilement, surtout quand les délais sont critiques.

Le report modal exige une transformation profonde :

- Réorganisation des flux,

- Nouveaux partenaires logistiques,

- Refonte des schémas de transport.

Les infrastructures alternatives (rail, fleuve, mer) sont encore peu développées. Elles manquent de fiabilité, d’accessibilité et de compétitivité à ce jour.

D’autres défis s’ajoutent :

- Le changement climatique menace les niveaux d’eau et donc le fluvial,

- Les investissements logistiques liés au report modal sont lourds,

- L’arrivée du système ETS2 en 2027 imposera un coût carbone supplémentaire aux entreprises inhibant la possibilité d’investir dans des solutions innovantes,

- Et l’avenir politique du programme CEE pourrait fragiliser le soutien au report modal.

Pour cette raison, l’Etat a mis en place des aides et subventions ciblées pour soutenir les entreprises dans le report modal de leur transport de marchandises et la logistique fluviale, ferroviaire et maritime associées.

L’aide opérationnelle au report modal global (fluvial, ferroviaire et maritime)

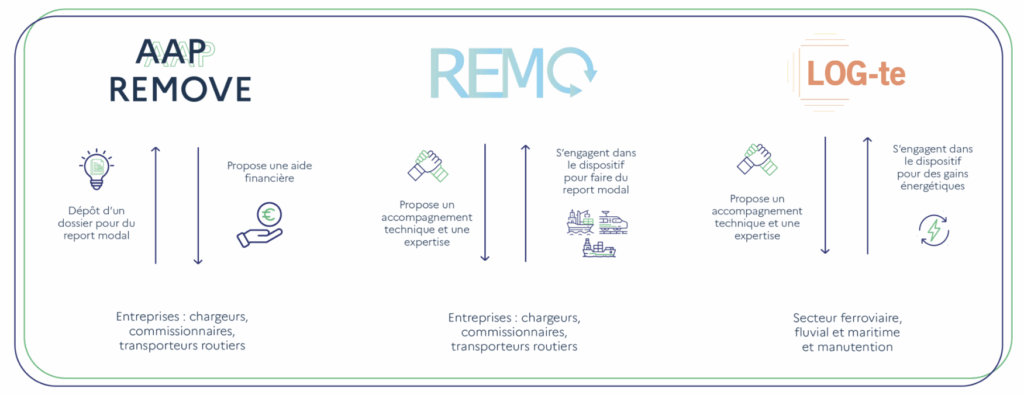

C’est dans ce contexte qu’a été lancé le programme REMOVE, intégré au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). La convention a été signée le 22 décembre 2022. Son objectif : accompagner concrètement les entreprises en soutenant les alternatives à la route et en améliorant l’efficacité énergétique des transports massifiés. Le programme comprend un appel à projets et 2 dispositifs de soutien :

Le programme dispose d’un budget de 38 millions d’euros, dont 18,5 millions sont réservés à l’appel à projets pour encourager l’innovation et les changements de pratiques.

L’aide au transport combiné

La France soutient le transport combiné via un régime d’aides approuvé par l’Union européenne. Ce dispositif, appelé communément « l’aide à la pince » vise à compenser les surcoûts liés aux ruptures de charge entre modes (rail, route, mer) par rapport à un trajet routier porte à porte. Il s’adresse aux opérateurs (ou commissionnaires) proposant des services intermodaux réguliers sur le territoire métropolitain. Une aide forfaitaire est versée pour chaque unité de transport intermodal (UTI) transbordée. Le service doit inclure un trajet routier en amont ou en aval, et couvrir une distance d’au moins 80 km, sauf exceptions (déchets, distribution urbaine).

L’aide spécifique au report modal fluvial

Le PARM (dont le dernier volet court de 2023 à 2027) accompagne les entreprises qui veulent intégrer le transport fluvial dans leur logistique. Il finance études, tests grandeur nature et équipements pour faciliter la mise en œuvre de solutions fluviales.

VNF (Voies Navigables de France) mobilise 20 M€ de 2023 à 2027 pour soutenir les projets fluviaux.

- Volet A : jusqu’à 25 000 € pour financer des études de faisabilité ou logistiques liées au fluvial.

- Volet B : jusqu’à 100 000 € pour tester le fluvial sur 10 trajets pendant 6 mois.

- Volet B’ : jusqu’à 200 000 € pour expérimenter la distribution urbaine par voie d’eau sur 12 mois.

- Volet C : aide jusqu’à 500 000 € pour financer des équipements de chargement/déchargement fluvial.

En parallèle de cela, VNF a lancé un programme de formation (River Training) et un événement pour rassembler les acteurs (River Dating).

Les initiatives pour le report modal ferroviaire

Portée par la filière ferroviaire, des journées de formation « SAVOIR LE FER » ont été proposées à destination des acteurs économiques. Cela vise une immersion dans les enjeux du fret ferroviaire et le combiné rail-route. Animées par des experts et financées par le programme ReMoVe, elles proposent des outils concrets. Elles aident les participants à intégrer le report modal dans leur stratégie logistique pour réduire leur impact environnemental. Par ailleurs, la filière a aussi lancé une campagne de communication en 2024 : « Osez Le Fer » pour sensibiliser plus largement et promouvoir SAVOIR LE FER.

L’objectif de ces différents types d’aides et de soutien est de rendre ces services plus compétitifs face au transport routier classique.

Malgré la complexité, des entreprises ont déjà engagé la réorganisation de leurs flux

Depuis 2012, Franprix a mis en place une logistique innovante en livrant environ 300 magasins parisiens par voie fluviale, entre Bonneuil-sur-Marne et le port de la Bourdonnais, au pied de la tour Eiffel. Ce projet a reçu des subventions de l’État et le soutien de la mairie de Paris, qui ont permis de maintenir l’équilibre économique du projet. Afin d’amortir le surcoût du fluvial, les caisses et les barges sont remplies au maximum. Ce report modal du routier au fluvial induit une réduction de 3 800 à 5 000 camions par an, soit jusqu’à 300 tonnes de CO₂ économisées.

Franprix a ainsi établi un modèle vertueux, inspirant d’autres acteurs, avec un retour sur investissement positif à long terme.

La brasserie Kronenbourg, située à Obernai, a décidé de transférer une partie de ses flux logistiques vers le rail, notamment pour ses livraisons vers la région parisienne. L’objectif est bien sûr de réduire l’empreinte carbone de ses transports mais aussi de désengorger les routes aux abords de Paris.

C’est un engagement concret de mise en place de liaisons ferroviaires régulières, en partenariat avec des opérateurs spécialisés pour une réduction significative des émissions de CO₂ et une meilleure fiabilité des livraisons. Aujourd’hui, plus de 60% de la production part de l’usine d’Obernai vers les entrepôts régionaux en train et évite la circulation de 20 000 camions par an.

Le cimentier Ciments Calcia, filiale de HeidelbergCement, a confié à Everysens la digitalisation de son transport ferroviaire pour renforcer le report modal vers le rail en rendant le transport plus transparent, efficace et durable.

Ces derniers ont procédé au déploiement d’une plateforme collaborative de gestion des flux (TVMS), intégrant suivi en temps réel, KPI logistiques et automatisation des tâches.

Résultat : 5 % de réduction des émissions de CO₂ visées dans le cadre du programme Fret 21, 30 % de gain de temps dans la gestion des données logistiques et 5 % d’amélioration de la productivité ferroviaire.

Ces trois exemples illustrent une tendance forte des entreprises à s’engager dans le report modal, en réponse aux enjeux d’environnement, d’économie et de logistique. Que ce soit par la voie fluviale ou ferroviaire, ces initiatives montrent que l’innovation logistique et la transition écologique vont de pair et que le changement est déjà en route.

Si vous souhaitez vous engager dans le report modal, Yélé accompagne ses clients dans cette phase de transformation

Aujourd’hui Yélé Consulting se positionne comme un appui de choix pour les projets de report modal.

Notre démarche : collecte de données des différents flux avec les tkm, le nombre de palettes, le caractère gerbable de la marchandise, le conditionnement, etc.

- Définir et caractériser les flux reportables et le potentiel de report modal (analyse de la demande)

- Cartographier les infrastructures et les modalités de leur utilisation (analyse de l’offre)

- Conclure quant à la faisabilité et l’opportunité du report modal (adéquation offre/demande)

L’objectif de cette phase est de proposer au porteur de projet et à VNF des scénarios de report modal des flux routiers considérés, puis de qualifier et caractériser ces scénarios.

L’objectif de cette phase est de livrer une analyse économique détaillée du projet de report modal et de valoriser les résultats obtenus.

Rédacteur : Juliette ELIE LEFEBVRE, Lionel JABY

Bibliographie